秋の色をまとう、日本のことば。伝統色で楽しむ10月コーデ

10月。風が少し冷たくなり、空気の透明度が増してくる季節。街の色も、少しずつ“夏”から“秋”へと変わっていきます。そんな季節の移ろいを感じるのに、着物ほどぴったりの服はありません。

日本の色の名前には、自然の情景や心の機微がそのまま込められています。たとえば「紅葉(もみじ)色」「銀杏(いちょう)色」「柿渋(かきしぶ)色」──どれも、秋の景色をそのまま映したような美しい響き。

今日はそんな日本の伝統色の世界を少しのぞいてみながら、帯や小物で“秋”をまとうコーディネートのヒントをお届けします。

秋の息吹をそのままに ──【赤】

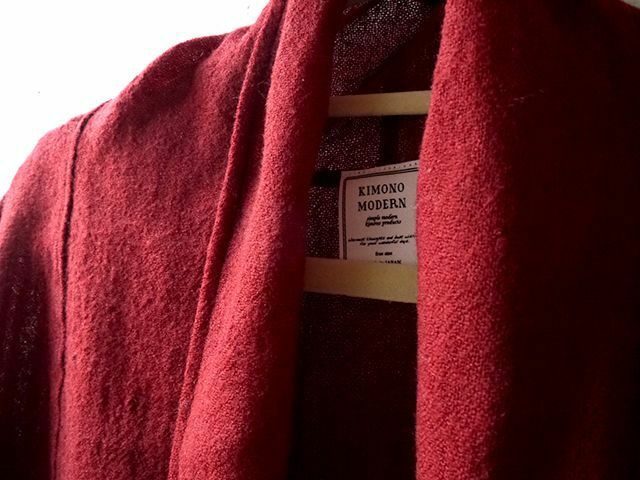

■深緋(こきひ)

やや茶味を帯びた深い赤。

奈良時代から続く伝統の色で、「緋色(ひいろ)」の中でも特に落ち着いた大人の赤として知られます。

→ 秋の夕暮れや紅葉の影を思わせる、静かな情熱の色。

■ 蘇芳(すおう)

赤と茶の間のような、やわらかな赤褐色。

古くは蘇芳の木の煎汁で染められ、平安貴族の衣装にも使われた高貴な色。

→ 落ち着きと温もりを兼ね備えた、秋の赤。

■ 海老茶(えびちゃ)

赤みのある焦げ茶。江戸時代の武家女性の羽織にも多く使われた色。

→ 上品で控えめなのに、芯のある美しさ。

■ 紅葉(もみじ)色

橙と赤のあいだのような、やわらかい深紅。

紅葉の色は、古来より“いのちの美しさ”の象徴。

→ 陽ざしを通したような透明感を持っています。

▼関連アイテム

秋のやさしさをまとう ──【茶】

■ 柿渋(かきしぶ)

熟れた柿のような赤みを帯びた茶色。

時間の経過で深みを増す色合いが、秋の静かなぬくもりを感じさせます。

→ 落ち着いた柿渋色の着物に、淡い水浅葱(みずあさぎ)の帯を合わせると、秋の空気をまとったような軽やかさに。

■ 栗梅(くりうめ)

栗の皮のような濃い茶色に、ほんのり梅色が混ざった柔らかい赤茶。

→ 赤みのある栗梅色の着物に、金茶(きんちゃ)の帯揚げを添えると、紅葉に染まる山の景色のよう。

■ 江戸茶(えどちゃ)

江戸時代に流行した、渋みと粋を感じさせる暗い茶色。

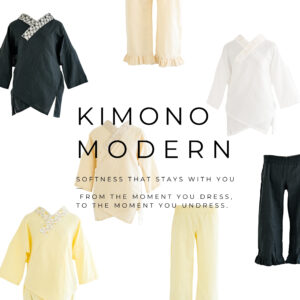

→ 江戸茶の着物に、青磁色の帯を合わせれば、シックでモダンな印象に。KIMONOMODERNらしい“抜け”を感じるコーデ。

■ 土器(かわらけ)色

素焼きの土器のような、やや赤みのある黄茶色。

→ 土器色の紬には、墨色の帯をきゅっと締めて。秋らしいアースカラーのグラデーションが美しい。

▼関連アイテム

大人の華やぎを添えて ──【黄】

■ 銀杏(いちょう)色

いちょうの葉のように澄んだ明るい黄。

秋の街並みをそのまま映したような、軽やかで前向きな印象の色。

→ グレーのデニム着物に銀杏色の帯を合わせると、ほどよい抜け感と季節感が生まれます。

■ 山吹(やまぶき)色

黄金よりも赤みを帯びた、華やかで温かみのある黄。

→ 黒地や紺地の着物に差すと、全体がふっと明るくなり、上品な華やぎが漂います。

■ 芥子(からし)色

黄に灰を混ぜたような渋みのある色。

→ 芥子色の帯は、ベージュや墨黒の着物との相性が抜群。秋のモード感を演出してくれます。

▼関連アイテム

色をまとうことは、季節をまとうこと

伝統色の美しさは、単なる“色”ではなく、そこに流れる季節の空気や時間の記憶までを含んでいるところ。

昔の人たちは、季節の草花や光の変化を見つめながら、その一瞬を色に託して暮らしてきました。私たちがいま、着物や帯の色で季節を楽しむというのは、その感性を現代に受け継いでいるということ。

おわりに

「今年の秋は、どんな色をまとおう?」

そんなふうに考えるだけで、少し心が豊かになる気がします。

完璧な“正解コーデ”を目指すよりも、季節を感じながら、自分の好きな色で遊ぶこと。

それがきっと、今を生きる私たちの「きものの自由」なのかもしれません。